「亀山会長への説明に欠かせないツール」— DMM.comラボに根付くPrott活用の文化

Prottインタビュー Vol.10

2016年12月に取材をさせていただいた記事です。

株式会社DMM.comラボ

東京デザイン部 マネージャー UXデザイナー/HCD-Net認定 人間中心設計専門家

井上 誠さん

株式会社DMM.com ラボ

東京デザイン部 アプリプラットフォーム部アートディレクター

藤森正貴さん

株式会社DMM.com ラボ

東京デザイン部 プラットフォーム部アートディレクター

高島由貴さん

DMM.comラボでは全社的にサービス開発の現場でProttを活用していただいています。今回は、Prottを導入した背景、組織としてどのように活用しているのか伺ってきました。

Prottを使えば、言語化できない課題を抽出できる

——御社には長い間、Prottを使っていただいています。改めてですが、当初どのようにProttを使い始めたのかお伺いしてもよろしいでしょうか。

藤森 部署によって異なるのですが、自分は1年半くらい前、アイドル・有名人応援エールアプリ「DMM Yell」の立ち上げプロジェクトでProttを使い始めましたね。

高島 私もそのプロジェクトで、初めてProttを使いました。

——使い始めたきっかけは何だったのでしょうか?

藤森 率直に言うと、他社がProttを使っている事例を見て、「いいな!」と思ったからですね。完全にいいとこ取りです(笑)。

——いきなり仕事で使うのは、なかなかハードルが高いんじゃないかと思ったのですが。

藤森 これまでアプリ案件を手がけてきたんですけど、失敗の繰り返しで……。Prottを導入するまでは、モックが書かれたA4の紙を使ってレビューをしたり、実機で見せるときもドライブに画像をアップロードして画像の遷移で見せたりしていたのですが、相手にボタンをタップしたときのアニメーションなどが上手く伝わらない。

「どうしたものか……」と悩んでいたとき、Prottのブログに出会ったんです。色々な記事を見たら、弊社が陥っている問題を解決してくれるな、と思ったので使ってみようと思いました。

——今まではPowerPointとドライブにアップロードした画像を使って、事業部のトップに説明していた、と。

井上 そうですね。Prottを導入するまでは、その方法が一般的でした。当時、アプリ案件はなかったのですが、スマホウェブのデザインも、「ここを押したら、こうなります」みたいな感じで説明してた気がします(笑)。

藤森 相当、ヤバい感じはありましたね。

一同 (笑)

——DMM Yellで初めて使ったときの反応はどうでしたか?

藤森 それぞれが実機を持てて、感覚で違和感があるところを言い合えたのは良かったです。ミーティング中、みんなから意見が出てくる。使ってみて一番良かったのは、「なんか分からないけど気持ち悪い」という言語化できない意見を引き出せたのは、個人的にすごく良かったと思います。

——これまで数あるプロジェクトを手がけられたと思うのですが、中でもProttを活用して印象に残っているプロジェクトがあれば、そのストーリーを教えていただけないでしょうか?

藤森 チケット購入・発券アプリ「DMM.E」の開発プロジェクトで、一番Prottを使ったと思います。自分が中心となって進めていたプロジェクトなんですけど、機能要件がかなりたくさんあったんです。

進めていくにあたって、「一つのProttにまとめたら大変だな……」と思っていたのですが、プロジェクトを複数作成できたので、何個かのプロジェクトに分けてレビューをする。この一連のサイクルを何回も繰り返していました。

良かったのは、ワイヤー段階での認識合わせがしっかり出来たこと。また、レビューの場ですぐ修正できるのも、良かったです。手書きだと一回持ち帰って修正することが多かったんですけど、Prottを導入してからは、その場で修正することもあって、手間はなくなりました。

井上 自分も先日リリースされた「DMM Okan(おかん)」でワイヤー段階からProttを活用させていただきました。実際にProttの段階でユーザーテストも3周くらい実施して、バージョン4.0、5.0までブラッシュアップしましたね。

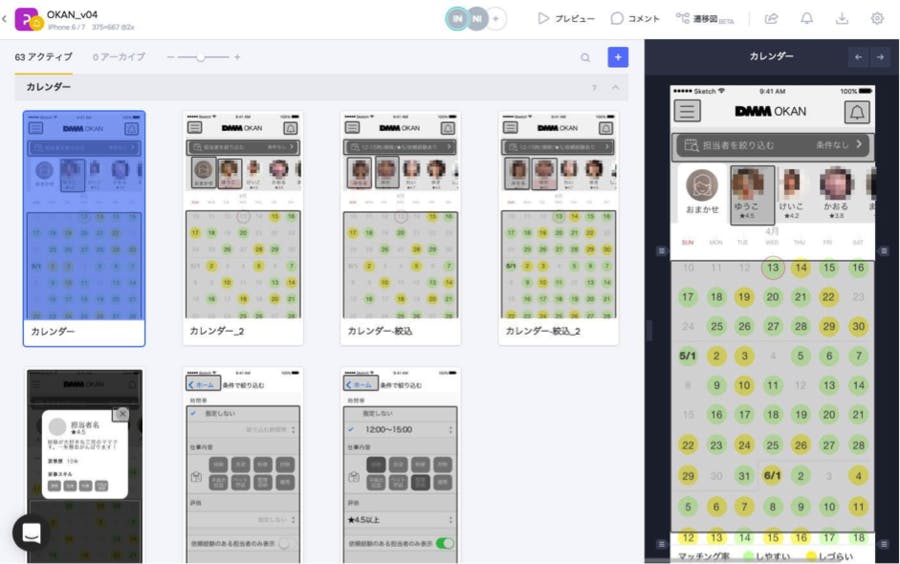

(↑DMM Okanの実際のPrott画面①)

井上 DMM Okanはベトナムでオフショア開発をしていて、画面をProttを通して共有しているのはもちろんですが、インタラクション指示書もProttで作って共有しています。複雑な遷移はないサービスですが、次の画面が上から出てくるのか、右から出てくるのか指示するのに使えました。

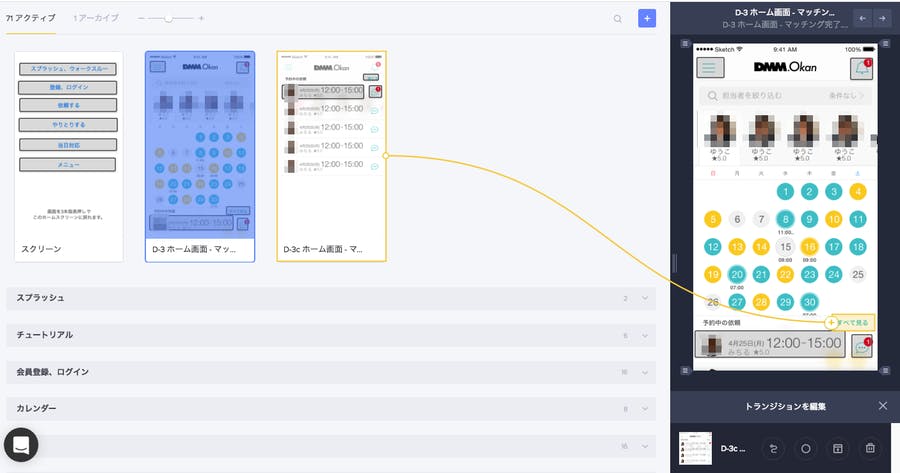

(↑DMM Okanの実際のPrott画面②)

「実機を触らないと分からない」-- 亀山会長への説明に欠かせないツール

——現在、社内で50人以上の方にProttを活用していただいていると思うのですが、どのようにして全社的に浸透していったのでしょうか?

井上 もともと、事業部側からも「動くものを見せてほしい」というオーダーをもらうことが割と多くありまして。Prott導入以前は、そういったオーダーをもらったとき、HTMLでプロトタイプを作成するなど面倒なことをしていたんです。

ただ、Prottを使えば簡単にプロトタイプが作成でき、周りの人に見せられる。ハードルが高くなく、気軽に使えるのが良かったのかもしれません。

藤森 一人が「良い」と言ったものは、とりあえず試してみる。自然な形で広まっていきましたね。

他のプロトタイピングツールを使ってみたのですが、海外発のものが多く、実際に使うまでのハードルが高かった。Prottは国産のサービスということもあり、ユーザーインターフェースが日本語で学習に時間がとられなかったのが良かったです。

井上 法人アカウントも購入し、一応部署内にメールで周知していたので、何か活用できる案件が来たときに使ってみる、という人が多かったかもしれないですね。

——メールで周知したとき、どれくらいの反応があったんですか?

井上 けっこうありましたね。みんな、使ってくれたと思います。

——一つの部署でProttを使うケースはよく耳にするのですが、御社のように全社的に普及させていくにはどうするのがいいのでしょうか?

井上 全社を通して「実機で見てみたい」というニーズがあったのは大きいかもしれませんね。特に会長の亀山(株式会社DMM.com会長 亀山敬司)からはユーザー目線で導線確認するために動くものを要求されることが多いです。

高島 言葉や文字で説明しても納得してもらえないので「モックアップ作ってきます」みたいなことはありましたね(笑)。

井上 ユーザー目線で物事を判断したい方なので、実機で触れる状態でないと判断ができない。「触って動くようにしろ」と言われるので、説明するためにみんなProttを使うんです。

——Prottを導入する前のコミュニケーションはどうしてたんですか?

井上 先ほど言ったように、ドライブにアップロードした静的な画像を実機で持っていくことが多かったですね。それでも伝わらないときはHTMLでプロトタイプを作ってましたね。

認識のズレが2~3割くらい減った

高島 Prottを導入してみて、他部署からの反応も良かったですね。何かサービスの改修があった場合、事前にCS(カスタマーサポート)チームの人たちに共有をするのですが、Prott導入前はパワポで作ったワイヤーなどを渡していました。ただ実際に問い合わせがあってから、ワイヤーの内容を理解することが多かったみたいで、あまり役に立っていなかったんです。

Prottを導入し、事前にCSチームにもProttを共有して動くものを見せるようになってからは、「すごく分かりやすいです」「素晴らしいです」といった声をCSの人たちからもらえるようになりました。

井上 みんな、「まさかリリース前に動くものが見れるなんて……」といったような反応でしたね(笑)。

——Prottを導入して、CSチームとのコミュニケーションがどれくらい円滑になったのか、具体的に教えていただけないでしょうか?

高島 認識合わせがされている、という感覚はありますね。それはCSに限った話ではなく、エンジニア、ディレクター、営業、事業部長といった人たちとのコミュニケーションも円滑になったので、すごく進みが早くなったと思います。

——全体の稼働が何割くらい減ったか、ざっくりでいいので教えていただけますか?

高島 2~3割くらいは認識のズレが減ったと思います。

井上 今までリリース後でなければ気づけなかった問題がリリース前にキャッチアップできるようになった。リリース前での検討がじっくり行えるようになったのは、すごく良いですね。ユーザービリティの問題を開発前の段階で潰せるようになりました。

——では最後に、Prottへのメッセージをお願いします!

井上 学習コストの低さ、使いやすさはProttが一番だと思っています。また新機能追加のサイクルも非常に早いので、すごく信頼を置いています。今後、もっと簡単に詳細なものが作れるツールになっていったら嬉しいです。

藤森 非常に使いやすいので、これからも使い倒していこうと思います!

高島 お問い合わせを何度かさせていただいたのですが、気軽に出来て、返答スピードも早いので、すごく助かっています。これからも頼りにしています。

——ありがとうございます!これからもProttをよろしくお願いします!